文/民愛喬 圖/網絡

香港教育界近日再爆「簡體字」爭議。沙田一間官立小學上周發出通告,宣布由本學年起,二至六年級學生在校內測驗及考試可使用簡體字作答,目的是為內地背景或習慣簡體的學生提供「更友善的評核環境」。 此舉迅速引發家長不滿,有人直指這是「變相歧視本地生」,因為簡體字筆劃較少,書寫速度更快,本土學生堅持用繁體作答,恐在時間有限的考試中吃虧。教育局至今未有官方回應,卻讓人聯想到中學DSE(香港中學文憑考試)早已開放簡體作答的先例。這股「遷就移民」浪潮,正悄然侵蝕香港教育的公平基石,對本土學生帶來多重負面影響。

回溯歷史,香港的教育體系以繁體中文為主流。DSE作為中學生升大學的關鍵考試,原本要求考生用繁體或英文作答。但自2012年起,為吸引內地人才,考評局逐步放寬政策,允許非中文科目使用簡體中文,甚至中文科的口語部分可以普通話應試。 這一改變看似人道,實則開啟「考試移民」之門。近年,「高才通」計劃湧入大批內地專業人士,其子女以港籍身份參加DSE,憑簡體優勢直取大學資助學額。據BBC報導,2025年此類「移民」已成攻防戰焦點,本地生投訴大學名額被「搶食」,升學壓力倍增。

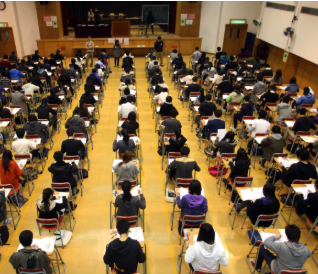

小學層面,呈分試(學業評估呈分試)雖非統一考試,而是校內綜合評核升中表現,但其影響同樣深遠。呈分試涵蓋中文、英文及數學,強調書寫清晰與邏輯表達。傳統上,全以繁體為準,學生需從小習練筆劃繁複的字形,如「國」字的「國」而非簡化為「国」。然而,隨內地新移民湧入,部分官校開始鬆綁。港島西營盤李陞小學早在2024年9月起,即默許簡體作答,小六家長投訴指,校長承認「難拿捏公平」,卻仍推行此策。 沙田官小更明文通告,強調「不因字體扣分」,但家長質疑:若字跡清晰即可,這豈非給簡體生「超速通行證」?

對本土香港學生而言,這不只是技術問題,更是系統性不公。首先,書寫速度的差距放大考試壓力。教育心理學家指出,繁體字平均筆劃多20%-30%,小學生在45分鐘的中文作文中,用繁體需多花5-10分鐘,相當於丟失10%-20%的答題空間。 一位沙田小六家長陳女士(化名)接受本刊訪問時,憤慨道:「我兒子從幼稚園起練繁體,現在卻要跟用簡體的內地生比賽?他們寫『爱』只需兩劃,我們寫『愛』要六劃,這公平嗎?呈分試分數直關中學派位,本地生豈非自討苦吃?」陳女士補充,新移民子女多為12-13歲插班生,中文基礎強,理解力勝一籌,簡體優勢更如雪上加霜。

其次,這政策淡化香港的文化認同。繁體字承載粵語文化的細膩表達,如粵語俚語常用繁體獨有字形。教育界人士擔心,長期遷就簡體,將令學生疏離本土書寫體系。前大學教育學院黃教授分析:「DSE開放簡體,本意迎合全球化,但忽略本地生心理負擔。他們不僅在分數上吃虧,還質疑『為何要為別人讓步?』這滋生反移民情緒,影響校園和諧。」黃教授舉例,內地生絕大部除了中文以外科目都是以中文應考,其他文理商科目當然也是以簡體應試DSE,單以中文科目平均高出本地生5-8分,間接擠壓大學名額,2025年資助大學本地生錄取率已跌至65%。

再者,資源分配失衡加劇不公。新移民子女享「本地生」待遇,入讀官校免費,卻獲額外語言支援。本地家長投訴,學校為教簡體轉繁,需增聘輔導員,卻無相應撥款,導致班級擁擠、師生比惡化。一位前教師匿名分享:「我們本該教粵語閱讀,現在卻要解釋簡繁對照,浪費寶貴課時。本土生本已面對雙語壓力,再加這一層,怎不崩潰?」

爭議不止於校園,輿論風暴席捲社交媒體。Facebook群組湧現數千帖文,有人諷刺「香港教育變內地附屬」,前特首梁振英罕見發文回應:「學習繁體是基本,學校放棄要求,等於自毀長城。」 捍衛粵語組織「KongHub」創辦人陳樂行更指,校方受新移民家長壓力,盼子女獲優勢,卻忽略本地生心聲。 教育局沉默引來批評,家長質疑:「醫管局遇疑難即解釋,為何教育局『去左邊』?」

面對風波,校方辯稱此舉「促進多元」,並鼓勵學生主動學繁體。 但批評者認為,這是「刮骨療毒」之舉:短期遷就,長期損害公平。建議包括設扣分上限、延長本地生作答時間,或強制新移民子女先修繁體課程。鄧飛議員呼籲校方先諮詢家長,避免「寫繁體的學生感蝕底」。

香港教育本為多元共融的典範,卻在移民潮下徘徊於公平與包容間。DSE與呈分試的簡體開放,雖助新移民融入,卻讓本土學生承擔文化與分數雙重代價。若不盡快介入,教育不公恐成社會裂痕。教育局該何去何從?或許,是時候重拾繁體的「根」,守住香港的「魂」。